段階的かつ個別の導入で職員へ定着

介護記録はこれまで複写式の用紙に手書きで記入していたが、各職員が貸与されたスマートフォンを訪問先に持参し、記録を入力することになった。スマートフォン導入に際しては、定着させるには非常勤を中心にそれなりの苦労を伴うことが予想された。

そのため最初から全展開はせず、基本的なマニュアルを元に普及の核となる職員(今回はサービス提供責任者3名)を職場で養成し、その後、常勤ヘルパー→非常勤ヘルパーの順に教育を段階的かつ個別に行なうことで職員へ操作方法を定着させることに成功した。

また、「利用者から拒絶反応が出るのではないか」という懸念については、今回は問題にはならなかった。鎌田氏は「申し送りの内容を変更するなど、利用者様ごとに細かなチューニングはありましたが、大きな問題はありませんでした。逆に利用者様から『楽になってよかったね』と言われることもあります。記録媒体のICT化そのものがクレームにつながる可能性は低いと考えています。万一クレームになる場合は、むしろヘルパーの日ごろの振る舞いなどに不満があると捉え、原因に沿った対応をとるべきでしょう」と語る。

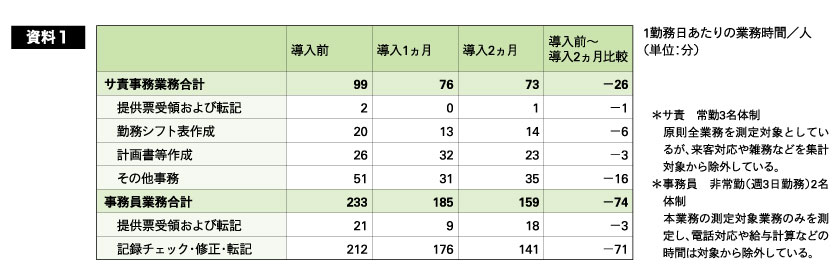

シフト管理もこれまではエクセルを使用し、変更がある度に、ヘルパーに確認する手間がかかっていたが、カイポケで作成したシフト表の情報をスマートフォンで共有できるようにしたことで、手間が大幅に軽減。訪問件数が40件/月以上純増するなか、介護記録を国保連への請求データに連動させ、1日あたりの提供票等のチェック・修正・転記にかかる手間を3分の2に圧縮することができた(資料1)。

なお、資料3は、一人あたりのデータなので、実際の体制(サ責3名(常勤)・事務員2名(週2日勤務))に照らし合わせると、合計約53時間/月分の事務業務削減が進んだことになる(サ責約24時間(=26分×3名×22日)、事務員で約29時間(=74分×2名×3日×4週間))。特に「記録のチェック・修正・転記」の項目は大きく削減された。

「転記・チェック・修正の手間が削減されたことは、感覚としても非常に大きいです。ミスやチェック項目が減ったことで、心理的にも余裕が生まれ、事業所内のコミュニケーションの量が増えました」(鎌田氏)。

その結果、もっと質の高いサービスは何かを考えるきっかけにも繋がり、利用者の誕生日のメッセージカードについても改善案が生まれ、事業所内の雰囲気も以前より和やかなものになった。

通所介護でのICT導入のコツは啓発と準備にあり

通所介護24事業所を運営する株式会社ヤックスケアサービス(千葉市中央区)の担当者も、「従来の記録様式がそのまま画面に出るわけではないため、単なる操作マニュアルではなく、自社の運用に沿ったマニュアルを整備することが導入をスムーズに行なうコツです」と話す。同社では、生産性を測る独自の指標を用いており、その指標を達成するために記録業務の効率化を目的として、24事業所一斉にカイポケの導入を行なった。「サービス提供の内容について、その場で記録後、連絡帳・業務日誌・介護記録の3 ヵ所に同じ内容を転記していましたが、タブレットへの1回の入力で上記3つの帳票へと同時に反映させることで記録業務の効率化を目ざしました」。その結果...